Saatbett

Wie schaffen Sie ein optimales Saatbett, welche Merkmale sollte es haben und welche Anforderungen soll es erfüllen? Da das Saatbett auf vielen Wegen der Schlüssel zu hohen Erträgen ist, würden wir gerne unser Wissen mit Ihnen teilen.

In den folgenden Leitfäden werden Ihnen Fakten aus der Praxis präsentiert und wie Sie die bestmöglichsten Bedingungen für die Aussaat, unabhängig von den Feldfrüchten Ihres Betriebs, schaffen können.

Saatbettbereitung

Zur Herstellung einer guten Saatbettbereitung gibt es einige Herangehensweisen. Der entscheidende Faktor bei der Methodenwahl ist, wie die verschiedenen Techniken mit Ernterückständen zurecht kommen.

Das Saatbett legt den Grundstein für den Feldaufgang. Die verwendete Technik ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig, wie z.B. von Ernterückständen, verfügbarer Mechanisierung, Bodentyp, Klima, Anforderungen an die Arbeitskraft, etc.

Durch Pflügen wärmt sich der Böden auf und Pflanzenrückstände werden vergraben, sodass sie bei der Aussaat nicht hinderlich sind. Allerdings hat Pflügen einen störenden Einfluss auf die Bodenstruktur und erhöht die Oxidation von organischem Material. Wird der Pflug jedoch gemieden, so werden sowohl organisches Material als auch die Struktur des Bodens beibehalten, jedoch kann die Strohauflage problematisch bei der Aussaat sein und Krankheiten übertragen.

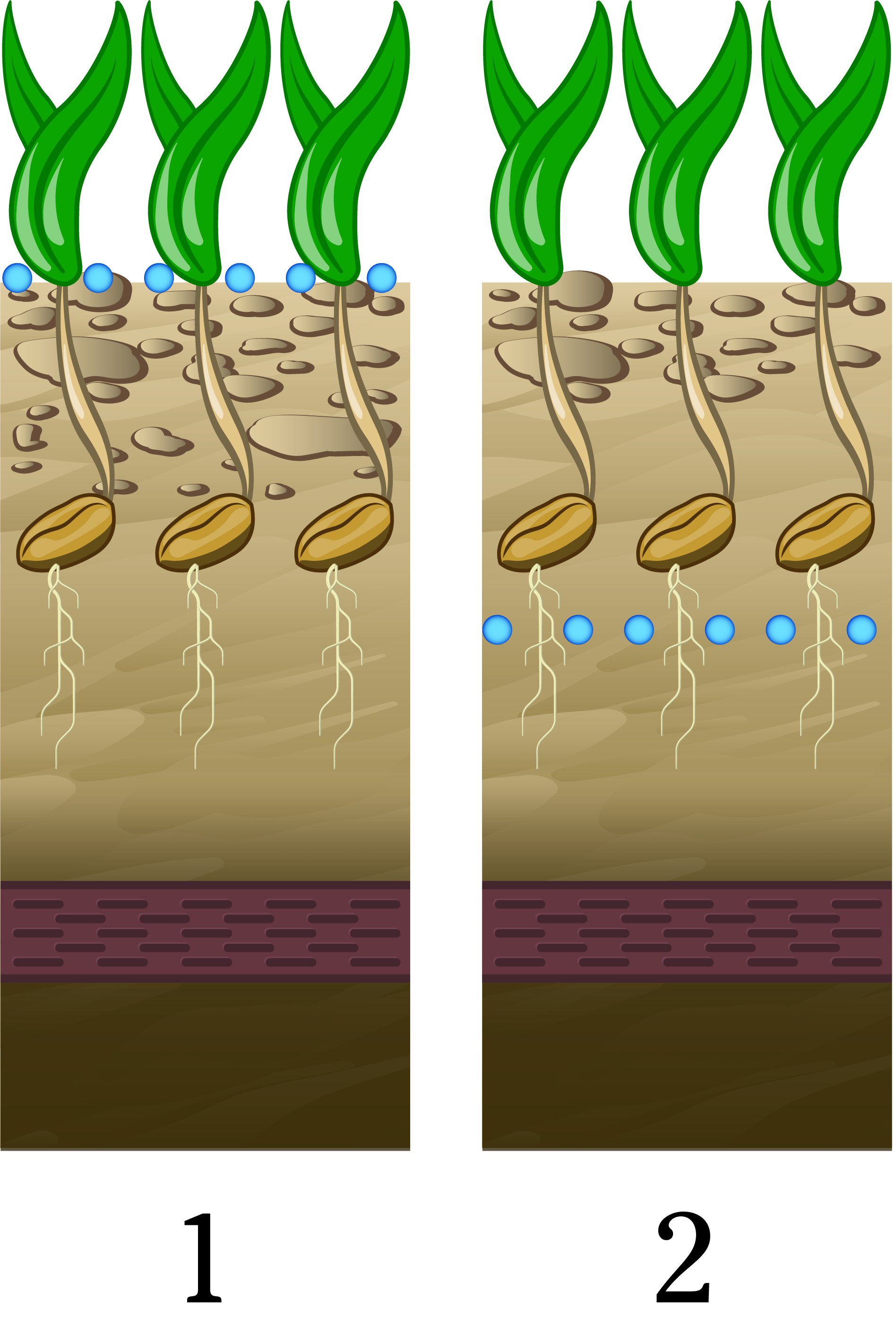

Das Saatbett und die Aussaat mit verschiedenen Techniken

1. Konventionelle Bodenbearbeitung - Unterpflügen von Stroh, Bearbeitung auf Saattiefe mit Zinken-/Scheibengrubber, Pflugsaat, Düngerausbringung.

2. Unterpflügen von Stroh - flache Bearbeitung, Aussaat mit Rapid, d.h. gleichzeitige Ablage von Saatgut und Dünger.

3. Pfluglose Bodenbearbeitung - Eingrubbern von Stroh, Aussaat mit Rapid, d.h. gleichzeitige Ablage von Saatgut und Dünger in den mit Stroh vermischten Saathorizont

4. Flache Bodenbearbeitung - Flaches, oberflächliches Einarbeiten von Stroh, Aussaat mit Rapid, d.h. gleichzeitige Ablage von Saatgut und Dünger in den mit Stroh vermischten Saathorizont

5. Direktsaat - Aussaat mit Rapid, d.h. gleichzeitige Ablage von Saatgut und Dünger ohne vorherige Bodenbearbeitung. Das Stroh bleibt auf der Oberfläche liegen.

Pflanzenrückstände

Die einzelnen Verfahren unterscheiden sich vor allem durch die Behandlung der Ernterückstände. Pflanzenrückstände beeinträchtigen den Bodenschluss des Saatkorns. Bei grossen Strohmengen muss mehr geackert werden, um genau dies zu verhindern und das Pflanzenmaterial kleinstmöglich zu zerkleinern. Dabei hängt es von der Vorfrucht ab, wie schnell das Stroh verrottet und wie gut es sich bearbeiten lässt.

Pressen oder Einarbeiten

Stroh wird in Ballen gepresst oder in den Boden eingearbeitet. Durch die Rotte des organischen Materials kann eine schlechte Bodenstruktur verbessert werden. Wird das anfallende Stroh zur Einstreu oder Wärmeerzeugung verwendet, wird es in der Regel aufgenommen und zu Ballen gepresst. Dies macht die Bodenbearbeitung kurzfristig leichter. Langfristig kann sie jedoch erschwert werden, weil der Anteil organischer Masse im Boden sinkt.

Pflügen ist unter Umständen gerechtfertigt

Die Wahl des Ackerbauverfahrens kann auch durch die Folgefrucht bestimmt werden. Wenn durch Pflügen der Feldaufgang einer profitablen Frucht verbessert wird, kann der höhere Gewinn die höheren Kosten für die Pflugbearbeitung ausgleichen. Ein weiterer Aspekt ist der Krankheits- und Unkrautdruck. Besteht das Risiko der Krankheitsübertragung auf die Folgefrucht, kann die wendende Bearbeitung durchaus gerechtfertigt sein. Das gilt besonders für problematische Grasunkräuter. Letzter Faktor bei der Wahl der richtigen Technik ist die Frage, inwieweit das Bodenbearbeitungsgerät mit grossen Mengen Pflanzenrückständen umgehen kann.

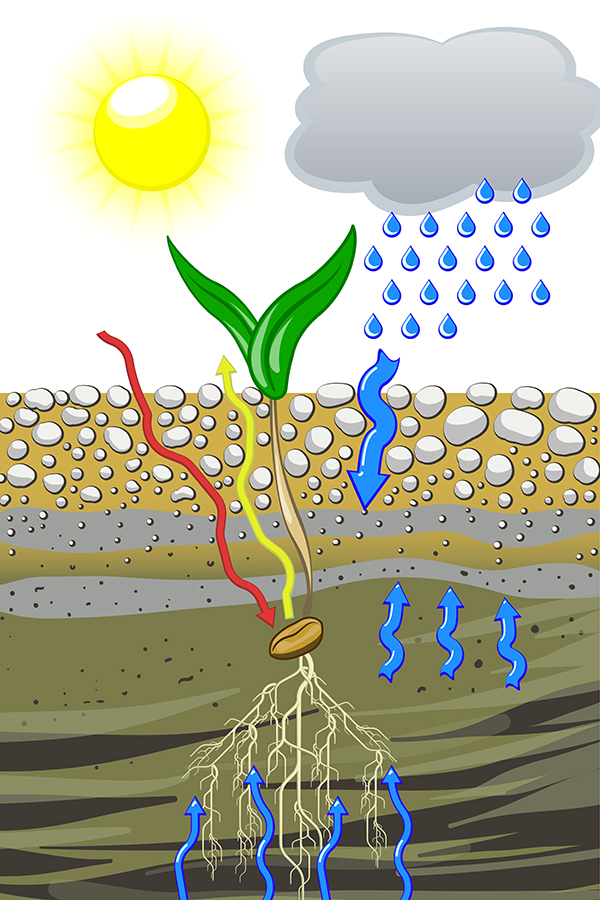

Optimale Rückverfestigung

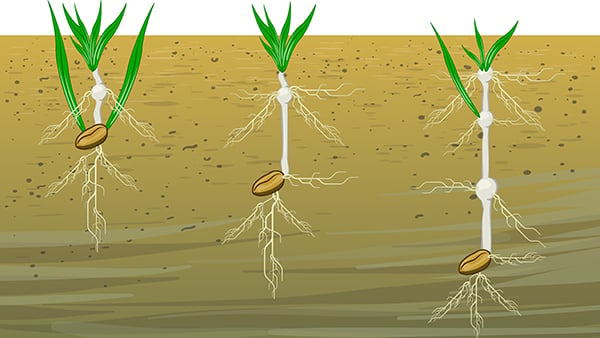

Die Saatbettrückverfestigung dient zur Sicherstellung von Bodenschluss und somit der optimalen Wasser-, Nährstoff- und Sauerstoffversorgung von Saatkorn und Wurzeln.

Ist die Rückverfestigung gering, d.h. ist die Erde um das Saatkorn zu sehr gelockert, kann es zu Störungen im Kapillartransport kommen, weil die Bodenporen zu gross sind. Das bedeutet, dass der, das Saatgut umgebende Boden zu trocken werden kann. Dagegen bedeutet zu viel Rückverfestigung, dass die grossen Poren zusammengedrückt werden und so ihrer Aufgabe der Sauerstoffzufuhr und Entwässerung sowie des Kohlendioxidabtransports nicht mehr richtig wahrnehmen können. Dies kann zum Sauerstoffmangel an den Wurzeln führen. In leichteren Böden (mittelschwerer und feiner Sand) können mit leichter Technik beste Ergebnisse erzielt werden, während schwere Tonböden schwerere Technik zur Bearbeitung und Rückverfestigung erfordern.

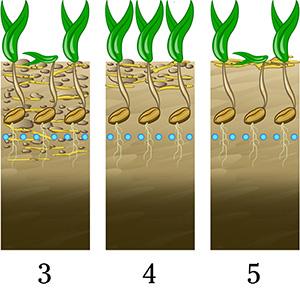

Saatbettrückverfestigung

Boden besteht zu etwa 50 Prozent aus festem Material und zu 50 Prozent aus Poren. Im Idealfall ist die Hälfte der Poren mit Wasser, die andere Hälfte mit Luft gefüllt. Dieses Verhältnis variiert jedoch stark je nach Niederschlagsrate, Bodenstruktur und Art der Bodenbearbeitung.

1. Zu wenig Rückverfestigung kann dazu führen, dass zu grosse Bodenporen den Wassertransport durch die Kappilaren behindern. Wenn dadurch der Boden um das Saatkorn zu trocken wird, kann der Keimling vertrocknen.

2. Eine optimale Rückverfestigung sorgt für einen guten Bodenschluss des Saatguts, so dass das Korn mit ausreichend Kapillarwasser versorgt wird. Gleichzeitig gibt es ausreichend grosse Poren für den Sauerstofftransport.

3. Zu viel Rückverfestigung bedeutet dagegen, dass die grossen Poren zusammengedrückt werden und so ihre Aufgaben der Sauerstoffzufuhr und Entwässerung sowie des Kohlendioxidabtransports nicht mehr richtig wahrnehmen können. Dies kann zu Sauerstoffmangel an den Wurzeln führen und damit zum Absterben der Wurzeln.

Anforderungen an das Saatbett

Die Aufgabe des Saatbetts besteht in der Versorgung des Saatguts mit Umgebungsverhältnissen, die zu einem schnellen und gleichmässigen Feldaufgang führen. Dafür werden Wasser, Luft, Wärme und eine krankheitsfreie Umgebung benötigt. Das ideale Saatbett ist der Grundstein für hohen Ertrag. Das keimende Saatgut muss hier die richtigen Bedingungen für einen schnellen und einheitlichen Aufgang vorfinden.

Das ideale Saatbett

Die wichtigsten Eigenschaften des Saatbetts sind:

- Aufnahme von schweren Niederschlägen, ausreichende Stabilität zur Verhinderung von Verschlämmung und Erosion

- Schutz vor Verdunstung

- Bereitstellung von Kapillarwasser für die Keimung

- Nährstoff-, Wasser- und Sauerstoffreserve zur Förderung der Wurzelentwicklung.

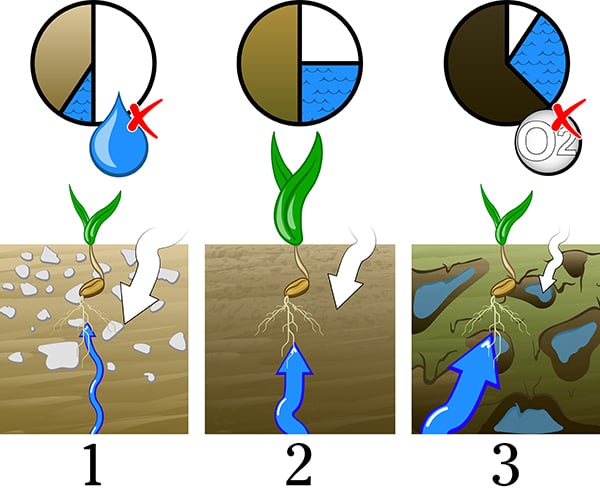

Das ideale Saatbett sollte so wie das auf dem Foto gezeigte Saatbett aussehen: Eine Oberschicht aus gröberen Aggregaten und organischer Masse, die vor Verkrustung schützt. Darunter eine Schicht kleinerer Aggregate, die verhindern, dass Bodenfeuchtigkeit verdunstet und für einen guten Bodenschluss des Saatguts sorgen.

Guter Bodenschluss ist wichtig, da das Wasser für die Keimung per Kapillartransport dem Keimling zugeführt wird. In leichten Böden, jedoch auch in schweren Tonböden ist dieser Kapillartransport schwach und es ist hier besonders wichtig, die zu Beginn im Boden vorhandene Feuchtigkeit zu nutzen.

Die vier Grundvoraussetzungen

Das Saatbett, so unterschiedlich es auch in den einzelnen Regionen und Flächen aussehen mag, muss folgende Grundbedürfnisse des Saatguts erfüllen:

- Wasser

- Luft

- Wärme

- Krankheitsfreie Umgebung

1. Wasser um das Saatgut herum

Bei Getreide beginnt die Keimung mit der Aufnahme von Wasser. Das aufgequollene Korn keimt, wenn sein Wassergehalt von 13-14 % auf 45-60 % steigt. Mindestens 6 % pflanzenverfügbares Wasser wird in der Umgebung des Saatkorns benötigt, um eine zuverlässige Wasserversorgung und Keimung sicherzustellen. Damit das Korn Zugang zu Wasser hat, ist guter Bodenschluss wichtig, denn das Wasser wird dem umgebenden Boden entnommen. Das bedeutet, dass die, das Saatgut umgebenden, Bodenpartikel nicht zu grob sein sollten. Als Faustregel gilt, dass für einen gesicherten Feldaufgang bei Ausbleiben von Regen im Anschluss an die Saat mindestens 50 % der Aggregate im Saatbett einen kleineren Durchmesser als 5 mm haben sollten.

Für die ausreichende Wasserversorgung ist auch die richtige Saattiefe wichtig. Die richtige Saattiefe ist ein Kompromiss zwischen der Ablage in ausreichender Tiefe, wo genügend Wasser für die Keimung zur Verfügung steht, und genügend flacher Ablage, was für einen schnellen Feldaufgang günstig ist.

Die Saattiefe ist ein Kompromiss zwischen ausreichend tiefer Ablage zur Vermeidung von Austrocknung und ausreichend flacher Ablage für hohen Feldaufgang und guter Bestandsdichte

Als Faustregel sollte die Saattiefe bei maximal dem 10-fachen Korndurchmesser liegen. Zum Beispiel hat Raps einen Durchmesser von 1,5 mm - 2,0 mm. Somit liegt die optimale Saattiefe bei zirka 15 mm - 20 mm. Doch diese Zahlen dienen nur als grobe Anhaltspunkte. Die Wasserversorgung sollte nie gefährdet sein und das Saatgut muss so abgelegt werden, dass es ausreichend mit Kapillarwasser versorgt werden kann.

Eine Faustregel ist, dass die Saattiefe dem 10-fachen Durchmesser des Saatkorns entsprechen sollte. Entsprechend werden Erbsen und Bohnen tiefer und damit in ein feuchteres Saatbett abgelegt. Raps dagegen muss flach gesät werden und unterliegt dem Risiko der nicht ausreichenden Wasserversorgung. Doch die Wasserversorgung sollte niemals durch eine zu flache Ablage gefährdet werden. Stattdessen sollte das Saatgut in einem Horizont abgelegt werden, wo es genügend Feuchtigkeit vorfindet.

2. Luft in gelockertem Boden

Pflanzen speichern Nährstoffe in ihren Samen, Früchten oder Körnern in Form von Stärke, Öl oder Proteinen. Diese Nährstoffreserve muss so lange reichen, bis die grünen Pflanzenteile die Pflanze durch Photosynthese mit genügend Energie versorgen können. Wenn das Saatkorn Wasser aufnimmt, setzt ein enzymatischer Prozess ein, bei dem die Nährstoffreserven durch Atmung aufgespalten werden. Für diesen Prozess wird Sauerstoff benötigt. Diesen erhält das Saatkorn aus der Luft in seiner unmittelbaren Umgebung. Daher ist es wichtig, dass der Boden, der das Saatgut bedeckt, locker genug ist, um Luft und Sauerstoff durchzulassen. Ebenso ist es wichtig, dass das, bei der Atmung anfallende Kohlendioxid abtransportiert werden kann. Staunässe nach schweren Regenfällen nach der Aussaat kann zu Sauerstoffmangel und damit zu schlechter Keimung führen.

3. Wärme beschleunigt den Feldaufgang

Der Boden wird im Frühjahr vor allem direkt durch Sonneneinstrahlung, aber auch indirekt durch Regen und Luftzirkulation erwärmt. Die Temperatur im Saatbett hat auf die Schnelligkeit der Keimung und den Feldaufgang einen erheblichen Einfluss. Weizen, Gerste und Hafer können bei zirka 3-5°C keimen, bevorzugen jedoch für einen schnellen Aufgang eine Durchschnittstemperatur von etwa 20°C. Die Bodentemperatur ergibt sich aus drei Parametern: Der Wärmekapazität des Bodens, seiner Wärmeleitfähigkeit und der Verdampfung. Trockener, poröser Boden erwärmt sich schneller als feuchter bzw. nasser Boden. Je höher der Wassergehalt des Bodens, desto langsamer steigt im Frühjahr die Bodentemperatur.

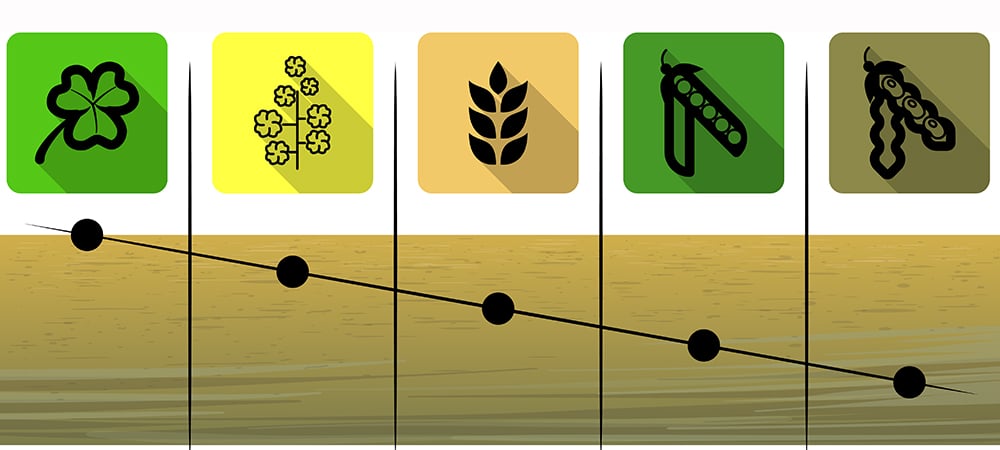

4. Weniger Krankheiten durch Fruchtwechsel

Für ein möglichst gesundes und befallsfreies Saatbett sollten unterschiedliche Fruchtwechsel eingehalten werden. Im Idealfall sollten Monokotyledonen und Dikotyledonen im Wechsel angebaut werden. Als weitere Faustregel gilt, dass Pflanzenrückstände aus der Vorkultur vor der Aussaat verrottet sein müssen. Dadurch sinkt die Gefahr von Krankheitsdruck und die Pflanzenrückstände können den nächsten Feldaufgang nicht behindern.

Glossar:

Vorfrucht = Die Vorfrucht ist die vor der aktuellen Vegetationszeit angebaute Frucht, d.h. die Frucht des Vorjahres. Die Vorfrucht hat insofern Auswirkungen auf die diesjährige Frucht, als dass sie Ernterückstände hinterlässt, die wiederum Stickstoff freisetzen, was sich auf Bodenstruktur und Befallsdruck auswirkt.

Kapillarität = Kapillarwasser steigt, sowohl aufgrund von Adhäsionskraft in den feinen Poren, als auch aufgrund der Kohäsionskräfte zwischen den Wassermolekülen nach oben. Die Kapillarität ist in schluffigen Böden aufgrund des hohen und schnellen Steigvermögens hoch.

Glossar:

Atmung = Zellatmung ist ein Prozess, bei dem die Nährstoffe in der Zelle aufgespalten werden, um Energie zu gewinnen. Bei Getreide werden Stärke, Proteine und Öle aufgespalten, um dem Saatkorn die zur Keimung notwendige Energie zur Verfügung zu stellen.

Enzymatische Prozesse = Enzyme sind Proteine, die chemische Reaktionen die in der Zelle verlangsamen oder beschleunigen.

Dicotyledonen = Zweikeimblättrige Pflanzen, die beim Keimen zwei Keimblätter (Kotyledonen) aufweisen, z.B. Ölsaaten, Erbsen, Bohnen, Leinsamen, Zuckerrüben, etc.

Kohlendioxid = Gasförmiges Abfallprodukt (CO2), das bei der Zellatmung der Wurzeln anfällt. Zusammen mit Wasser bildet es den Baustein für Zucker, der von der Pflanze durch Photosynthese gebildet wird.

Monokotyledonen = Einkeimblättrige Pflanzen, die beim Keimen nur ein Keimblatt (Kotyledon) aufweisen, z.B. Gras oder Getreide.

Wärmekapazität = Die Menge an Wärme/Energie (kJ), die benötigt wird, um die Temperatur eines 1 kg schweren Körpers um 1 °C zu erwärmen.

Wärmeleitfähigkeit = Die Fähigkeit von Stoffen, Wärme zu leiten.